股票配资公司网站官网

股票配资公司网站官网

最近,一条新闻在中文互联网上悄悄传开:

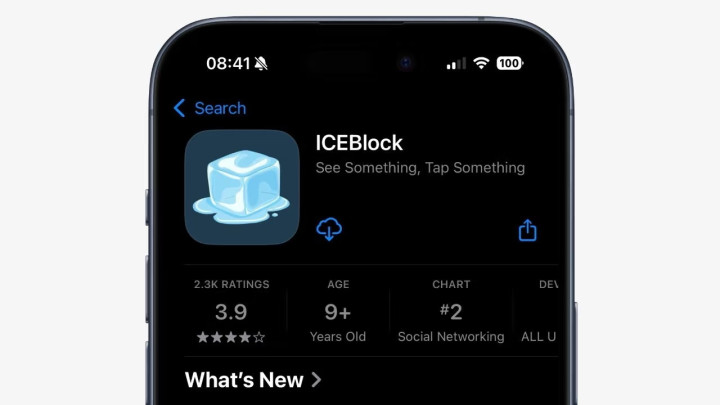

苹果公司把一款叫 ICEBlock 的应用从 App Store 里下架了。

这事儿听起来有点技术味儿,但背后牵扯的,其实是美国社会当下最敏感、最撕裂的一根神经——移民问题。

你可能没听说过 ICEBlock,但它在美国某些社区里,早就不是什么新鲜玩意儿了。

简单来说,这款软件的功能,就是让用户标记移民与海关执法局(ICE)执法人员出现的位置。

比如你在街角看到几辆没有明显标识的黑色SUV,旁边站着穿便衣但行为可疑的人,你怀疑是 ICE 在抓人,就可以在 ICEBlock 上点一下,系统就会在地图上标出这个位置,提醒附近的人“小心,ICE 在附近”。

听起来是不是有点像“高德地图报堵车”?

没错,逻辑差不多。

只不过堵车不会让人被遣返,而 ICE 的出现,对某些没有合法身份的人来说,可能意味着家庭分离、监禁,甚至被送回一个他们已经多年没回去、甚至根本不熟悉的国家。

那为什么苹果突然把它下架了?

直接原因,是美国司法部长帕姆·邦迪亲自出面,要求苹果这么做。

她说,这类软件“把执法人员置于危险之中”,还强调“针对执法行动的暴力是不可容忍、不能跨越的红线”。

苹果随后发声明说,是“根据执法部门提供的信息”,认定 ICEBlock 存在“安全威胁”,所以决定下架。

这事发生在2025年10月初,而就在几天前的9月24日,得克萨斯州达拉斯的一处 ICE 办公点遭人枪击。

官方称,枪手使用了类似软件追踪执法人员,子弹壳上还刻着反对 ICE 的标语。

事件造成两名被拘留的移民死亡,一人重伤。

虽然目前没有确凿证据证明 ICEBlock 直接参与了袭击策划,但政府显然把这笔账算在了这类“追踪软件”头上。

于是,一场关于“技术、安全与权利”的拉锯战,就这样被推到了台前。

要理解这件事,得先搞清楚 ICE 是干什么的。

ICE 全称是美国移民与海关执法局,属于国土安全部,主要负责打击非法移民、遣返、调查签证欺诈等。

在特朗普2017年第一次当总统时,ICE 的行动就变得异常高调:

突袭工厂、学校门口抓家长、在社区设卡盘查。

当时很多移民家庭生活在恐惧中,孩子上学都不敢让父母接送,怕一出门就被带走。

2024年特朗普再次当选后,他的移民政策比上次更硬。

大规模搜捕重启,执法尺度更松,甚至有报道称部分行动中存在过度使用武力的情况。

这种高压之下,社区里的紧张情绪迅速升温。

一方面,支持者认为这是“恢复法律秩序”;

另一方面,受影响的群体则感到被系统性围剿。

ICEBlock 就是在这种背景下诞生的。

它不是黑客工具,也不是间谍软件,而是一个典型的“众包预警系统”。

用户匿名上报,信息几小时后自动删除,设计上其实挺克制。

开发者说,初衷只是帮那些“可能因身份问题被盯上的人”避开风险区域,就像有人用 Waze 报警车位置一样。

但问题在于,在执法部门眼里,这种“预警”等于干扰公务。

更严重的是,一旦有人利用这类信息实施暴力。

哪怕只是极个别案例,整个应用就会被贴上“威胁公共安全”的标签。

这其实是个老问题:

当技术赋予普通人更多信息能力时,它到底是保护弱势群体的盾,还是攻击执法者的矛?

答案往往取决于你站在哪一边。

苹果这次的选择,其实也不难理解。

作为一家跨国公司,它必须遵守运营所在地的法律。

美国司法部明确要求下架,而且理由是“安全威胁”,苹果很难硬扛。

更何况,它自己也一直强调 App Store 是“安全可信的平台”。

一旦有应用被指控与暴力事件有关,哪怕证据链不完整,从商业和法律风险角度,下架都是最稳妥的选择。

但这并不意味着争议就结束了。

事实上,很多民权组织和数字权利倡导者已经发声,认为这种下架是在牺牲弱势群体的自我保护权,来换取对权力机构的“绝对保护”。

他们指出,ICE 的执法行动本身就缺乏透明度,很多时候连搜查令都不出示,普通人根本无法判断对方是不是真执法人员。

在这种情况下,社区自发的信息共享,反而成了一种必要的制衡。

更有意思的是,这种矛盾在美国科技界并不新鲜。

几年前,旧金山湾区就有社区开发过类似的“警察位置上报”工具,后来也因警方抗议而被平台限制。

但讽刺的是,与此同时,很多警察部门自己也在用商业数据公司提供的“犯罪热点预测”软件,来决定巡逻重点区域:

本质上,也是在用数据追踪特定人群,只不过方向反过来了。

所以问题的核心,从来不是“能不能追踪”,而是“谁有权力追踪谁”。

回到 ICEBlock 被下架这件事,它反映的其实是美国社会更深的裂痕。

一边是强调“法律与秩序”的保守派,认为任何妨碍执法的行为都不可接受;

另一边是担心政府权力滥用的自由派和移民权益团体,认为在缺乏有效监督的情况下,民众有权用技术手段自保。

而苹果这样的科技公司,夹在中间,成了事实上的“仲裁者”。

它没有立法权,却掌握着数亿人获取应用的入口。

一个按钮按下,某个群体的预警工具就消失了。

这种权力,本身就值得警惕。

值得玩味的是,苹果在中国也曾因类似原因调整过功能。

比如几年前,它限制了 AirDrop(隔空投送)的可见范围,理由是“防止不当内容传播”。

当时外界普遍认为,这是为了配合本地监管要求。

如今在美国,它又因为司法部的压力下架 ICEBlock。

看起来,无论在哪,科技公司都很难真正“中立”。

那么,普通用户该怎么办?

如果你在美国,又担心 ICE 的突袭,现在 ICEBlock 用不了了,是不是就只能听天由命?

也不尽然。技术总有替代方案。

比如有些社区转而使用加密通讯软件(如 Signal)建立本地预警群组,或者用 Google 表单匿名收集信息再手动转发。

这些方式效率低、覆盖窄,但至少还能运作。

但从长远看,真正的问题不是有没有 ICEBlock,而是为什么一个社会需要这样的工具。

如果执法过程足够透明、程序足够规范、权利保障足够到位,普通人根本不需要靠“群众举报”来规避风险。

反过来,如果执法本身充满任意性和暴力色彩,那么即使下架一百个 ICEBlock,恐慌和对抗也不会消失。

事实上,达拉斯枪击案的发生,恰恰说明了高压政策可能适得其反。

它不仅没吓退反对者,反而激化了极端情绪。

而政府把矛头指向一个软件,看似在“解决问题”,实则是在回避更根本的制度反思。

最后说点现实的。

这件事在中国读者看来,可能有点遥远。

但其实它提醒我们一个普遍的道理:

技术从来不是中立的。

一个地图标记功能,可以用来报堵车,也可以用来报警察;

一个通讯工具,可以用来约饭,也可以用来组织抗议。

关键不在于工具本身,而在于它被用在什么样的社会土壤里。

在美国,移民问题已经成了政治极化的燃料。

ICEBlock 的下架,不过是这场大戏中的一个小插曲。

但它折射出的张力:

个人安全 vs 执法权威、技术赋权 vs 政府管控、社区自治 vs 国家机器——却是全球性的。

苹果的选择,或许在法律上站得住脚,但在道义上,恐怕很难让所有人信服。

而真正的解决之道,从来不在应用商店的审核规则里,而在政策制定者是否愿意倾听那些被政策影响最深的人的声音。

说到底,一个健康的社会,不该让普通人靠“躲执法人员”来获得安全感。

如果连这点都做不到股票配资公司网站官网,那再先进的技术,也不过是给裂痕贴创可贴罢了。

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。